- TOP

- >

- 腸内細菌が脂肪の蓄積を抑制、京大が太りにくさのメカニズムを解明

新着ニュース30件

2013年5月23日 12:00

脂肪の蓄積を

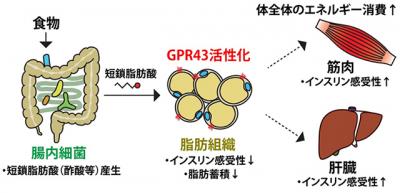

京都大学などの研究グループは、腸内細菌が産生する栄養(酢酸等の短鎖脂肪酸)を認識する脂肪酸受容体GPR43が脂肪の蓄積を抑制し、肥満を防ぐ機能を持っていると明らかにした。難しい研究を理解するのは大変だが、簡単に言うと腸内細菌で太りにくくなるメカニズムが分かったということ。

食事をすること、胃で消化された食物が腸で吸収されるが、その際に腸内細菌によって短鎖脂肪酸がつくられる。

短鎖脂肪酸は通常、体を動かすエネルギー源として使われるものだが、食べすぎたことで過剰にエネルギーが摂取されていると、この過剰な短鎖脂肪酸を認識する脂肪酸受容体「GPR43」が活性化する。

今回の研究で鍵となるのは、この脂肪酸受容体「GPR43」だ。

肥満・糖尿病を防ぐ

「GPR43」は活性化すると脂肪組織が過剰にエネルギーを蓄積するのを抑制し、エネルギーとして消費されるように誘導する。この反応は腸内細菌がいない状態では起きず、筋肉や肝臓などの他のインスリン作用組織ではなく、脂肪組織でのインスリン作用のみを選択的に抑制するとわかった。

つまり、腸内細菌がいると「GPR43」が活性化して脂肪の蓄積を抑えながら体全体のインスリン感受性、エネルギー利用効率が上昇する。

腸内細菌の種類や働きが太りやすさや痩せやすさに関係することは、これまでも明らかになっているが、今回の研究で「GPR43」活性化のメカニズムが明らかになったことで、肥満や糖尿病に代表される生活習慣病に対する予防・治療薬への応用が期待される。

京都大学│プレスリリース

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

特集

お問い合わせ